思春期に出会い、自分のロック観の根源たる清春の関連バンド及びソロ作品について書きました。

思い起こせば高校受験の時、ラジオで流れた「MIND BREAKER」が全ての原点です。

いずれやろうやろうと思っていたのですが、何となく思い立ったタイミングなので。

楽しんでいただければ幸いです。

リズムレスアルバムは後日追加するかもしないかも、です。とりあえずオリジナルアルバム&EPのみです。

プロフィールは割愛しています。特にSADSは、ウィキを見るだけでも充実した内容になっているので、必読の価値ありです。

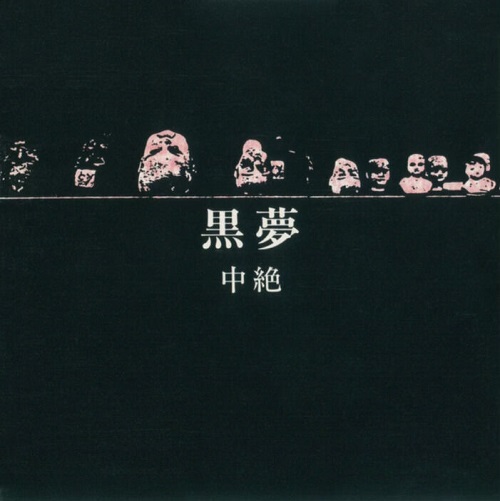

黒夢(1991~1999/2009/2010~2015)

中絶 /1992

デビューシングルとなる本作の時点で、ヴィジュアル系の基礎となる要素が詰め込まれた1stEP。

2ビートで疾走する、将来的に「ツタツタ発狂系」とも言われるヴィジュアル系の代表的な様式の骨格は、「中絶」から色濃く存在している。GastunkやDead End、あるいは北欧デスメタルやスラッシュメタルとの共通項も多く、当時ムーヴメントととして興隆しつつあったブラックメタルとの親和性も高い。

清春の歌唱もこの頃からすでに極まっており、がなり立てるスクリームや嗚咽、へばりつくようなクリーンといった多様な歌を聴かせる。

3曲のEPだが、特異性を遺憾なく発揮した名作だ。

生きていた中絶児 /1992

タイトルからして前作からのストーリーの連続性が伺える2ndEP。

路線が正しく前作を発展させたもので、スラッシーなリフでツタツタと疾走する「黒夢」からして、鮮烈な印象を残す。

おどろおどろしい歌い方や世界観はますます濃くなり、ほとんど意味不明な崩壊型の歌詞と相まって、背筋の凍るような背徳感を与える。転がるようなベースラインとキレのあるリフが凶悪な「狂い奴隷」、粘っこいベースと苛むギターの中意味不明なことを歌い続けるヘヴィな「楽死運命」、ツタツタ発狂系の完成形とも言える「親愛なるDEATH MASK」といい、常軌を逸したテンションの楽曲が並ぶ。

が、涼やかなギターと共に恩讐を漂わせる情感の籠ったVoがこれでもかと胸を衝く「鏡になりたい」がささやかな清涼感となって聴く者の胸を搔きむしる。

この頃の黒夢は、清春曰く「デスメタルをやっていた」認識らしい。

亡骸を… /1993

『中絶』『生きていた中絶児』の完成形となるデビューアルバム。

前作の過激さを要所要所に絞ることで、アルバムの流れを意識しており、ストーリー性を強く感じる。

スラッシーな疾走感と優美なギターを両立した「UNDER…」をオープニングに配置しており、これまでとは異なった耽美さを前面に出していることを表明した構成になった。これまでのメタルと異なるパンキッシュなビートを押し出した「DANCE 2 GARNET」、メランコリックなトレモロが美しい「MISERY」、悲しみに暮れる名バラード「亡骸を」といった彼らのソフトな一面も存分に堪能できる。

とは言っても、十字を切るシアトリカルなパフォーマンスが目に浮かぶアグレッションを叩きつける「十字架との戯れ」、Dead Endからの影響を脈々と受け継いだ「Jesus」、ツタツタと疾走するドラムに反して鈍いデスメタルを思わせるリフに発狂したVoが乗る「親愛なるDEATH MASK」といった狂気的な表情もなお色濃い。

迷える百合達〜Romance of Scarlet〜 /1994

メジャーという地獄からリリースしたメジャーデビューアルバム。

『亡骸を…』に存在した耽美さを抽出し、退廃的な世界観を完成させた向きのある作品。インディーズの頃にあったメタリックな攻撃性は鳴りを潜めた。うねるようなベースの上で清廉なギターが鳴る「棘」や艶めかしいリフと狂気を感じるVoを聴かせる「autism -自閉症-」であっても、パンクの攻撃性に足を踏み出している印象だ。

頭から印象的なギターフレーズが鳴る疾走感も心地よい「for dear」、リリシズム溢れるメロディーが軽妙なテンポで口ずさめる「寡黙をくれた君と苦悩に満ちた僕」では、耽美さを前面に押し出した印象を受け、初期黒夢に存在した「儚さ」の完成形となった作品。

Cruel /1994

『迷える百合達』を経て、インディーズの頃の激しさを揺り戻したEP。

ギターの臣は本作を持って脱退。そのため、彼特有のメタリックなギターがフィーチャーされた楽曲は本作以降しばらく聴けない。

ツタツタと疾走するドラムと切れ味のあるリフが心地よい「CHANDLER」や、ライヴ人気に火をつけ後に激しさを増してリテイクされた「Sick」といった曲が先行するため激しい印象を持つが、アグレッシヴな曲はこの2曲のみ。

耽美なギターで柔らかく聴かせる「意志薄弱」、シングルカットされたポップな「ICE MY LIFE」と、6曲の短さに最大限のポテンシャルを詰め込み、アルバムへの期待感を煽る内容になっている。

軽快なテンポと重層的なコーラスワークが幻惑的な「『sister』」は激しさと繊細さの橋渡しをする、重要な位置に配置されている。

feminism /1995

ギターの臣が脱退し、2人組となって初のアルバムとなった3作目。

前作の耽美さを発展させ、J-POPや歌謡曲とのミックスをより推し進めた非常にメジャーらしいアルバムになっている。これまでの「黒」のイメージのおどろおどろしさではなく、女性的な繊細さすら体得した「白」の耽美さを強調した作品だ。

一方でささくれだったギターと蜷局を巻くようなグルーヴで熱狂に叩き込む「解凍実験」、妖しいメロディーをヘヴィなベースで浮き立たせる「Unlearned Man」、扇動的な歌詞で民衆を煽るようなライヴアンセムとなった「カマキリ」など、セルアウトしたとは言わせない攻撃性は健在。

軽やかなリズムで特有の儚いメロディーをキャッチーに聴かせる「優しい悲劇」や、わかりやすいコーラスパートで黒夢流歌謡曲の真髄を聴かせる「Miss MOONLIGHT」といった、ソフティスケイトした面も目立つ。

女性的な目線で優しく低い声で歌い上げられる「至上のゆりかご」は本作随一の名バラードであり、高音域のVoで知られる清春の新たな一面を引き出した。本作で、耽美なお化粧系としての黒夢は幕を下ろした形だ。

FAKE STAR〜I'M JUST A JAPANESE FAKE ROCKER〜 /1996

一気に大衆性を獲得した印象の4作目。

前作までのソフティスケイトしたスタイルと全く異なり、顔面を張り倒されて目も覚めるような攻撃性が全面に回帰している。歌詞のタッチも大きく変わり、比喩的表現も多かったものから直接的な内容に変化。

疾走感と捲し立てるVoで駆け抜ける攻撃的な「FAKE STAR」、グルーヴィーなベースの効いた辛口のハードコアとポップの邂逅とも言える「BARTER」、後に彼が得意とする直接的な歌詞のセックスソングの走りとなる「SEX SYMBOL」、救難信号からはじまる切迫感のあるパンク「S.O.S」といった、ライヴを強く意識した即効性の高い楽曲も目立ちはじめた。

ヒットチャートに送り込んだシングル「BEAMS」「SEE YOU」「ピストル」といったポップな才気煥発といった側面も、より一層花開いた印象だ。ブルージーなギターが寂しげな空間を演出する「REASON OF MYSELF」、ビートの抑揚を抑えたドリーミーなバラード「夢」といった麗しい表情もまだ残す。

振り返れば、ポップでキャッチーな作品は多いが、「マスに届くことを意識した」感触のアルバムは長い清春のキャリアを通しても意外と本作のみである。

Drug TReatment /1997

アンダーグラウンドの香りを漂わせはじめた5作目。

この頃にはストリート系のファッションなど、脱ヴィジュアル系への流れが見られる。音楽性もそれに伴い、パンクやハードコアのエッジの効いた攻撃性や直接的に過激な歌詞、わざと荒々しくミックスされたプロダクションなど、メジャーに属しながらスレスレをいこうと模索していた印象を受ける。

ただ、清春のメロディーラインや声質の特性上、インディーズの頃からの退廃と婬靡な雰囲気は残り、当時はまだ種火だったニューメタルのような重さを持つ「MIND BREAKER」のように、独特の世界観を構築することに成功した。拡声器でがなり立てるようなVoが映えるパンクロック「CAN'T SEE YARD」、メロディーを排して動き回るベースが印象的なハードコア「BAD SPEED PLAY」といった曲は顕著に過激だ。

初期衝動をテーマにした歌詞を軽やかなリフとドラムに乗せるキャッチーな「NEEDLESS」や「Like @ Angel」といったポップな曲もきっちり健在。妖しくエロティックな世界を描き上げる「LET'S DANCE」や「BLOODY VALENTINE」を中盤に配置する辺り、培った表現を全てやりきろうという潔さも感じる充実作だ。

過去作には最低数曲は存在していたメロウなバラードもアコースティックアレンジを施した「NITE&DAY」のみと、これも潔い試みだった。

CORKSCREW /1998

音割れしそうなほど大きいボリュームや性急なビートなど、これまでの耽美な雰囲気を完全に振り切り、徹頭徹尾パンクロックに傾倒した6作目。

ヤケクソに捲し立てるようなVoはもちろんのこと、Oiパンクやスカパンクの要素もふんだんに盛り込み、バラードも一切排除した、ヴィジュアル系とは完全に距離を置いた作品だ。金属質なドラムの軽快さや高速リフと凶暴な巻き舌で捲し立てる「MASTURBATING SMILE」、ハードコアパンクの衝動感と人を食ったようなVoで吐き捨てながら高速で駆け抜ける「後遺症 -aftereffect-」のようにアルバム全体がアップテンポで統一されており、ここまで「速さ」でトータルプロデュースした作品は黒夢にはなかった。

激しいだけかと言えばそうでもなく、スカを前面に出した陽気なテンションで口ずさめる「HELLO, CP ISOLATION」、彼らの代名詞的な曲になったシングル「少年」や「MARIA」といったキャッチーでポップな曲もきっちり収録され、本作を最高傑作だと言うファンも多い。

Headache and Dub Reel Inch /2011

再結成後、初となるアルバムである7作目。

ファンの多くは『CORKSCREW』の続編を望んでいた向きもあるが、そのフィーリングは初期のSADSに流れている。再始動前後にソロで『madrigal of decadence』をリリースしていた影響もあり、ソロからのフィードバックが色濃いデジタルロック路線になった。

ズタズタの電子ビートが切り刻むような「13 new ache」や、「my first pleasure」の姉妹曲のようなテンポ感とコーラスを持つデジタライズされたパンクロック「White Lush Movie」のようにソロの手癖感も加味された作品になっている。とは言え、『CORKSCREW』期のスカっぽさを漂わせた「Love Me Do」、パンクにエレクトロノイズを這わせた「heavenly」といった曲のように、活動休止前の空気感を持った曲もあってニーズから決して遠ざかっていない。

復活の狼煙となった哀愁あるキャッチーさが癖になる「ミザリー」や、透き通ったアンビエンスとコーラスパートの福音がアンセミックな「アロン」では、一世を風靡したバンドとしての矜持が垣間見える。

黒と影 /2014

現時点ではラストアルバムとなっている8作目。

黒夢が歩んできた歴史を総括するような作品になっており、「ROCK ’N’ ROLL GOD STAIR」や「I HATE YOUR POPSTAR LIFE」のように『CORKSCREW』期を発展させたようなハードコアはもちろんのこと、再編成SADSを彷彿させるメタル然とした「ゲルニカ」、「CALLING」のような曲もある。全体的には、スタイリッシュな黒さをまとったラウドなロックアルバム。清春の中では、SADSも黒夢の血肉として昇華しているような意識の表れといった感慨も抱けるだろう。歌唱法も初期黒夢のような耽美な歌い回しを「FREE LOVE, FREE SEX, FREE SPEECH」でしていたり、臣作曲曲のような繊細な儚さを漂わせる「黒と影」など、充実したメロディーを盛り込んだ。また、黒夢としてツアーを回った影響か、メンタル面が少し戻っている印象もある。

特に、本作を締めくくる新たな息吹を感じさせる「KINGDOM」の解放感は、復活後黒夢では最もメッセージ性が強く映る。

SADS(1999~2003/2010~2018)

SAD BLOOD ROCK'N'ROLL /1999

黒夢の活動休止後、間髪入れずに発表したデビューアルバム。

ライダースやTシャツの似合う荒々しいロックンロールを意識した作品になっており、当時権勢を誇っていたBlankey Jet CityやThee Michelle Gun Elephantらへの憧憬も透けて見える。音楽性は黒夢の『CORKSCREW』の次を見据えた荒々しいハードコアを基調としており、音割れ上等とでも言いたげなボリュームで大きく鳴らされる「LIAR」や「TRIPPER」といった激しい曲で黒夢の勢いを削ぎ落さないようにした工夫が見て取れるだろう。

その黒夢への未練を切々と歌い上げたデビューシングル「Tokyo」では、痛々しい清春の痛切も感じられ、ベースがうねるスロウなブギー「憂鬱という名の夢」に帰結した印象だ。

長らくライヴのラストナンバーとして君臨していたファン人気の高い「HAPPY」の爽快感は、最終的にはSADSでやっていくという決意表明にも感じられる。

BABYLON /2000

SADSの足場を確固たるものにした2作目。

ANNASUIの香水みたいなカバーの紫は、シングル「忘却の空」の青、「ストロベリー」の赤を足したもの。前作のカラッとしたロックンロールやパンキッシュなスタイルとは異にした、シアトリカルな作品となっている。前述のシングルを加えた本編14曲と、既発シングルだった3曲をアンコールに据えたアルバム構成は、作品そのものがライヴのセットリストのように作り込んだという意識が伺える。独特のルーズさを帯びた妖艶でヘヴィなガレージサイケ「PRAYER」やシャッフルビートが効いた軽快な「Feeling High & Satisfied」といった、グラムロック寄りのギラついた妖艶さが持ち味の作品となっている。セックスソングの進化系とも言えるアグレッシヴ極まりない「Liberation」、ギターのキレとソリッドなドラムが暗い熱気を呼び起こす「STUCK LIFE」といった攻撃性は極まった印象を受ける。

ブルージーな侘び寂びも強くなっており、「SAD PAIN」がそれを一手に引き受けている。重苦しく淫靡な「ストロベリー」をシングルにしたり、反面SADS最大のヒットを叩き出した「少年」系統のアンセム「忘却の空」を収録したり、バンドイメージを固定化せず、売れるための布石自体はあった。だが、本作の取っつきづらく難解な作風は過去最高であり、マニアックなアルバムという感慨も拭い去れない。

その印象を爽快感のある「赤裸々」や「SANDY」といった曲が洗い流してくれるというライヴのセットリストを強く意識した構成もまた、清春の手のひらで転がされているようだ。

THE ROSE GOD GAVE ME /2001

今度はLAメタルを彷彿させるグラマラスなロックを、ラウドロックへと昇華させた3作目。

前作のカラッとしたプロダクションとは異なり、メタリックな重厚感のあるものへと変化。だが、整合性がありすぎないよう調整されており、生々しい凶暴さが前面に押し出された。ラウドロックとは言っても、当時流行していたニューメタルのアプローチではなく、Mötley CrüeやGuns'N'Rosesを極限なまでにラウドにした感触であり、この手のラウドロックは稀有である。本作にはバラードはなく、官能的なメロディーで退廃的なムードを漂わせた「ロザリオと薔薇」のみ、たおやかな繊細さが感じられる。多くは「See a Pink Thin Cellophane」や「PORNO STAR」のように、淫靡で重圧感のある曲。清春の音楽観の表明とも言えるポエトリーリーディングが冴える「Darkness Is My Spiral Mind」では、ダークなグルーヴが冴えた表現。全体的にはアグレッションを存分に発揮した作風となっているため、「忘却の空」で彼らを知った人たちを篩にかけているアルバムである感想を持つ。ラウドなハードコアである「Hello」や「Because」といった曲には、当時の勢いのあったSADSがありありと刻印されている。

黒夢の最初期とは異なるが、この頃の清春にも狂気的な表情はまだまだ健在だった。

“ ”(untitled) /2002

ライヴ会場のみ限定発売された4作目(後にリイシューで一般発売された)。

黒夢と異なり、基本的にラウドで激しい曲が多いSADSだが、その傾向は今作で極まった。吐き捨てるようなVoを中心に据え、速いBPMとスクリームで畳みかける「MAKING MOTHER FUCKER」、中期黒夢のポップさを思いっきりラウドなロックに振り切った「ID POP」、重心の低いハードコア「WHAT'S FUNNY?」と、序盤から畳みかける構成で、ライヴ感を強く意識した作品だ。

前作から収録の漏れた「GIRL IN RED」や目も覚めるような凶悪なスピードナンバーである「THANK YOU」など、人気のある楽曲も多い。

充実した内容のアルバムである反面、前作には見られなかった虚無感を感じるスロウナンバー「NOTHING」やヘヴィに渦巻くようなパワーバラード「AWAKE」と、バンド内における閉塞感や倦怠感を強く感じさせる雰囲気もある。

この閉塞感は次作にも引き継がれ、第1期SADSの終焉を予感させるアルバムとなった。

13 /2003

バンド内の雰囲気が最悪な状態で制作し、リリースされた5作目。

前述の通り、バンドの様々なごたごたの中レコーディングされた影響か、アルバム全体に物憂げで沈鬱な空気が漂っている。

大半の曲は前作からの収録やリアレンジ。特に「Sherry」は「NOTHING」のリメイクであり、原曲のメランコリックなムードにアコースティックで清廉な鳴りのギターを合わせ、後のソロの音楽性の入口となっている。

ライヴの熱狂を再現した「TOO FAST TO DIE」、歯切れのよいソリッドなロックだった「NIGHTMARE」を制御の効かないハードコアに仕立て直した「ナイトメア」、再編成SADSのヒントにもなりうる整合性の取れたラウドロック「FAIRY'S MALICE」といった曲もあるが、全体的には煮え切らない苛立ちを強く感じる仕上がりだ。

実質的にバンドへと見切りをつけたような倦怠感のあるバラード「EVERYTHING」を聴けば、当時の清春がすでにSADSを見限っていたことがわかるだろう重たさが後味の悪さの尾を引く。

THE 7 DEADLY SINS /2010

7年ぶりとなる6作目。

リリース日など、全てを「7」にちなんでいる。表題は「七つの大罪」の意。

清春以外のメンバーを一新し、黒夢の『kuroyume“the end”〜CORKSCREW A GO GO!FINAL〜090129 日本武道館』にサポートメンバーとして参加していたDETROXのK-A-Z、SUNS OWLのGOを正式に迎えてレコーディングした。新たなメンバーの出自から整合性のあるメタルへと音を変化しており、当時のテーマに「音殺」を好んで多用していた。強靭で極悪なチューニングのリフとソリッドで正確なドラムで突っ走る「EVIL」、キャバレー調のグルーヴでシアトリカルなステージングを期待させるラウドロック「GOTHIC CIRCUS」と、復活を大きくアピールしている。

歯切れのいいリフと隙間を埋めるベースのコンビネーションが心地よい「VENOM」、作中最速を誇るモダンなスラッシュメタル「WEEKEND IN THE LUST」、それに次ぐスピードのスラッシーな「SADISM」に、再び動かすからには黒夢の軽やかさとは違う重圧感をSADSに求めていたことが伺える一枚だ。

LESSON 2 /2010

前作の勢いをパッケージしたEP。

そのため、アルバムとは地続きのメタリックな攻撃性を遺憾なく発揮している。それもコンパクトな分、方向性が定まっているからか。「EVIL」に近いキャッチーなコーラスとスクリームで狂気的なパフォーマンスを発露した「WASTED」ではK-A-Zの特徴的なソロが堪能できるなど、メンバーの自己主張も顔を出してきた。

女性的な繊細なメロディーと男性的な重厚感溢れるグルーヴを両立した「ANDROGYNY INSANITY」や、隙間を重視したソリッド感とメロディアスなコーラスが耳に残る「RESCUE」といった、圧殺感だけに頼らない路線を構築している。

とは言っても、可憐なタイトルとは裏腹に激烈な印象を与えるスラッシュメタル「AMARYLLIS」など、メンバーの隠せない趣向が存分に張り巡らされたEPだ。

erosion /2014

ツアー『Evil 7 playground』のライヴ会場で限定発売したセルフカバーアルバム。

後に一般流通するアナウンスはあったが、結局『FALLING』の通常盤の付属CDでのリリースとなった。

再編成した後のメンバーで活動休止前の曲を再録しているが、アルバムとして作られたわけではなく既発曲を集めたコンピレーションに近い。元々パンク寄りのラフな演奏を主軸としていたため、新編成でのメタリックな演奏が合うものと合わないものがある。

凶悪なハードコアナンバーだった「Because」、硬質なリフで攻め立てる「Fairy's Malice」、一気呵成の演奏で洗い流すような「THANK YOU」といった楽曲にはこのアレンジの良さが際立っている。反面、『13』のアレンジを準拠にしたと思しき「NIGHTMARE」や、Voがキレまくっていた「Liberation」は、ソロのマイルドな歌唱に引っ張られていて原曲のハードさには一歩及んでいない印象だ。元来ポップな印象の「SANDY」や「CRACKER'S BABY」は面白い変容を遂げており、ポップな感触はそのままに極悪で男臭い音に生まれ変わっているのも興味深い。

新生したSADSのライヴの感触を想像しやすい作品だ。

FALLING /2018

前作から8年のインターバルを経て発表したラストアルバム。7作目。

ベースが YUTAROに代わり、事実上ラストメンバーは、清春、K-A-Z、GO、YUTARO。

前作のメタリックで圧殺感の強いスタイルは名残としてあるが、浮遊感のあるミックスが特徴的で、メロディアスなアルバムになった。このプロダクションの影響で、独特の陰影が生まれ、深みと円熟味を感じさせる作品だ。哀愁あるリフをミドルで聴かせる「ache」や、エレクトロニクスの優美さと凶暴な高速リフとの対比が浮き彫りになる「freely」を聴けばわかるように、作品全体に「二律背反」や「対比」といったサウンドデザインが施されている。

それはかつて重厚なミドルチューンだった「May I Stay」や「spin」でも顕著。

前作では加虐的な意味合いだった「Sad」が、今作では笑い泣きとして軽やかにカーテンコールを彩るポップナンバー「smily sadly」として刻印されている辺り、清春自身、かつては渇望していたバンドをやり切った感傷があるのかもしれない。

清春(2004~)

poetry /2004

Sadsのヘヴィなロックから距離を置いたソロ一作目。

ソロプロジェクトらしい、「声」に焦点を当てているようで、彼らしい退廃的なメロディーと独特の暗さに満ちたギターにもフォーカスしている印象だ。全体的に黒夢の「feminism」をフォークやサイケデリックなタッチで再解釈した雰囲気もある。彼のソロデビューを祝いに集結したメンバーも豪華。

「唯一遠くへ」でのL'Arc~en~Cielのkenによる叙情的なフレージング、LUNA SEAのSUGIZOがヴァイオリンを弾く「MELANCHOLY」、「暗いくちづけ」でギターを弾くMORRIEといった錚々たるメンツによる個性が際立つ客演で脇を固めた作品だ。森重樹一が提供し、マイクを分け合う「REVOLVER」は枯れた味わいのロックンロールに仕上がっており、これまでのラウドロックやパンク然とした印象とは異なった攻撃性を発散している。

キャッチーだがダウナーな演奏で退廃に引きずり込むヘヴィな「オーロラ」といった曲も雄弁。決して明るい作品ではないが、開放の喜びを感じる一枚だ。

MELLOW /2005

様々なゲストミュージシャンが参加していた前作と異なり、ある程度固まったメンバーで制作した2作目。

本作から、清春ソロのもう一人のメンバーとも言える三代堅が本格的に編曲に噛んでいく。打ち込みを多用し、エレクトロ〜インダストリアルロックに近い音作りが目立つ。

前作では抑えられていた攻撃性を揺り戻した「COME HOME」、きらびやかなギターと軽妙さでキャバレー風のロックンロールに仕立てた「BUNNY SMILE」など、アップテンポな曲も健在。とは言え、アコースティックギターのストロークが寂しさを感じる「蝶」、鈍いディストーションと仄明るいメロディーの対比が美しい「HORIZON」、「少年」や「忘却の空」の系譜に位置づけられる彼らしいメロディーが光る「LAST SONG ―最後の詞―」といった聴きやすくポップな曲がメインの作品だ。横ノリのグルーヴと疾走感で心地好くアルバムを〆る「SLIDER」は、新機軸とも言える曲。

また、本作は全ての楽曲にPVが存在しており、当時の充実感と成熟を感じる。

官能ブギー /2005

「グラムロック」を明確なコンセプトに掲げた3作目。

カバーアートも、T-RexのMarc Bolanを気取ったような雰囲気だ。作風も前作のグルーヴを受け継いでいるが、重厚感と攻撃性を前に出している。歌唱法も気怠く吐き捨てるようなものに変化しており、粘度の高い本作の質感に馴染んでいる。

執拗に同じフレーズを繰り返すラウドな「GROOVER」、エレクトロドラムで乾いた肌触りを表現した「花柄のタンバリン」、太いベースラインで初期の黒夢に近づけた印象を受ける「blister」、舌っ足らずに巻き舌を駆使する退廃感と疾走感を混ぜた「mescaline」といったグルーヴィーな楽曲が多い。『BABYLON』期を彷彿させる「wednesday」や隙間を持たせたブギー調の「HAUNTED BOOGIE」のように、暗さを漂わせる雰囲気はさすがの貫禄。

キャッチーな疾走感のある「bask in art」を収録しなかったり、統一性を持たせた作風のため、当時はあまり評価されなかったマニアックな一作である。

VINNYBEACH 〜架空の海岸〜 /2006

当時のインタビューで、大事にとってあった、と冗談めかしていた名を冠した4作目。バンドを次にするならつける可能性もあったらしい。

前作のルーズでグラマラスな路線は脱ぎ捨て、親しみやすい歌メロを増強したキャッチーな作品だ。とは言え、一抹の寂しさを湛えたメロディーと疾走感が心地好い「bye bye」、SADSのバージョンから重厚感を抜いて隙間を重視したソリッドな曲に仕立て直した「cold rain」、冷たく突き放すようなアンビエント感が一層孤高な鳴りを高めた「この孤独な景色を与えたまえ」といった、孤独感を強く感じる楽曲が目立つ。全体的にメリハリを重視した印象で、バラエティ豊かな作品になっているのも特徴的だ。

この頃には、メジャー音楽シーンとは完全に距離を置いていた印象で、一時は日本のロックのトップに君臨した彼の孤独と孤高性を強く感じられるアルバムだ。

娘や妻、取り巻く人たちへの愛を訥々と歌い上げた「君の事が」は、彼の全キャリアを俯瞰しても屈指の名バラード。

FOREVER LOVE /2007

他界した父へと捧げられた5作目。

そのためか、楽曲には闘病する父親を彼から見た目線で描いた曲や、在りし日々の徒然を振り返るような曲も収録され、パーソナルな作品になっている。通常盤のみに収録された「PHANTOM LOVER」は「亡骸を…」のセルフカバーであり、初めて父親に認められたのがこの曲であると明かしている。

全体的に父親の闘病を時系列に描いたようなコンセプトだが、中森明菜のカバーである「TATTOO」を合間に挟むなど、ある程度重くなりすぎないような工夫が感じられる。年代的に清春の若い頃の曲のため、過去の追想録のようなニュアンスも深読みできるだろうか。エッジの効いたリズムと鼓動の中覚醒を懇願するようなラウドロック「愛撫」、希望を願うような歌をそうとは感じさせないよう特有のエロティックな歌唱でぼやかすような「妖艶」、最期の時を看取る哀しみが込み上げる優しいバラード「輪廻」と、苦悩がありありと浮かぶ作品だ。

本作は、彼の長いキャリアで最も重苦しく柔らかな作品である。

madrigal of decadence /2009

デジロック路線に舵を切った6作目。

透明感と浮遊感を前面に出しているが、活動休止前のSADSを彷彿させるラウドロック「petty」、エレクトロニクスのアグレッションと疾走感に新たな攻撃性を見出した「my first pleasure」や「ilyd」や「devil」はアグレッシヴな清春の復権として機能している。作品の合間にアンビエントタッチの曲を挟んだり、全体的に打ち込みの無機質な美しさを表出させる辺りに、David Bowieの『Outside』辺りを思い出す作品でもある。

切々とした雰囲気で孤独を歌い上げる「たったひとり」、アンビエントで曲を飾りつけた浮遊感のある美しいバラード「枸橘」、可憐なメロディーを優しく寄り添うように歌う「innocent」といった、メロディーメイカーとしての清春を存分堪能できる。

というのも、本作がリリースした年には黒夢が一旦区切りを迎えており、それ故の風通しの良さがあるのかもしれない。翌年バンドを動かして本格的に活動していったため、本作で発芽した新たな攻撃性の表現は以降ソロではなくなるのが残念だった。

UNDER THE SUN /2012

前後に黒夢とSADSを再始動したため、慌ただしい中リリースされた7作目。

その影響か、黒夢やSADSでのVoに若干戻っている。溜めていた楽曲で構築していることもあってか、ソロ集大成といった印象を受ける。ソロで確立したデジタル路線のヘヴィで凶暴な「LAW'S」、LUNA SEAのINORANがPV出演したことでも話題になったグルーヴィーなギターが唸るマシーナリーな感触の「the sun」といった曲もある一方、作品全体としてはメロウな美しさを感じさせる。余談だが、INORANは作曲に嚙んでいるわけではない。だが、雅 -MIYAVI-やTOKIE、キタダマキといった名手たちが脇を固めていることも見逃せないだろう。

穏やかなギターが美麗な尾を描くメランコリックな「流星」、ピアノの取っかかりが胸に詰まるミドルバラード「涙が溢れる」、これまでと異なり外を強く意識した寓話的な歌詞を切々と歌い上げる「UNDER THE SUN」といった曲たちは、ソロで美メロを量産し続けてきた清春の真骨頂だ。

砂漠をイメージしたという近年の世界観にも通じる「MESSIAH」や軽やかな疾走感で鮮やかに〆る「FLORA」と、隙のない逸品だ。

SOLOIST /2016

ハードコアやメタルのアグレッションを黒夢やSADSに明け渡し、表題の「独唱者」の意味通り、自身の「歌」にフォーカスした8作目。

Coldrainのkatsumaがドラマーで参加。全体的にミドル〜スロウなテンポに寄せており、清春流のネオサイケ〜ネオアコを表現している印象の華やかな作品だ。

どの楽器も歌とメロディーを邪魔することなく調和しており、かつての狂気じみた攻撃性や凶暴さをごっそりと削ぎ落としている。翳りのある艶かしいギターに寄り添う歌が美しい「ナザリー」、シャンソン風の可愛らしいメロディーを歌が軽やかに舞う「瑠璃色」、表題通り円熟味を感じるギターが冴えた鳴りの「MELLOW」は特に色濃い。

ダークなノイズが耳に障る「QUIET LIFE」や、ライヴでも人気のあったポップパンクに似た疾走感のある「海岸線」であっても、一貫した優美さが消えることはなく、角の取れた清春のポップサイドが余すことなく刻印されている。

夜、カルメンの詩集 /2018

フラメンコを大々的に取り入れ、サウンドデザインにこれまで以上のコンセプト性を感じる9作目。

前作に続きkatsumaが多くの曲でドラムで参加、気鋭のギタリストDURANも数曲で存在感のあるギターを披露している。スパニッシュ要素やフラメンコの妖艶な世界観と清春の枯れたVoの親和性は思いのほか高く、「赤の永遠」での情感豊かなギターやパーカッシヴなリズム感は彼の歌の艶やかさをより引き立てていることが伺える。

情熱的な逢瀬を描いた官能的な歌詞と妖しいフラメンコギターの蜜月が耳に残る「アモーレ」、しんみりとしたギターと味わいある絶叫が絶妙な孤独感を強く押し出した「シャレード」、穏やかに澄んだメロディーが夜を思わせる「三日月」などは特にその傾向が強い。

彼らしい疾走感があってもスパニッシュギターが合わさることでこれまでにはなかった独特さが生まれた「眠れる天使」など、探求心が尽きていないことを表明する意欲作だ。

JAPANESE MENU/DISTORTION 10 /2020

やまなみ工房のクリエイターによる生命力溢れるカバーが鮮烈なヴィジュアルイメージを描く10作目。

本作では前作のフラメンコ要素をばっさり落とし、ストリートスライダーズら往年の日本のロックバンドを彷彿させるラウドなギターを前面に出したアルバムだ。「SURVIVE OF VISION」のみ異質で、『SOLOIST』以前の華やかなロックに仕立てているが、それ以外は乾いた質感のラウドなギターをフィーチャーしている。

特筆すべきは、これまで人時という卓越したベーシストが比較対象になっていたのか、ベースラインを追い求めていた印象のある清春だったが、本作ではベースの重たさを潔くカットしていることである。

鈍くギラつくギターがルーズに弾き倒される「下劣」でもギターの重たさを聴かせる方向にチューンナップされているため、物足りなさは一切ない。そればかりか、軽快さと重たさが絶妙に嚙み合っているプロダクションである。滋味が滲むリフと妖艶な歌が絡む「錯覚リフレイン」、「少年」系統の疾走感ある「夢追い」、シンプルなアレンジで聴かせる名曲「忘却の空」のセルフカバーなど、健在感を示した新たな地平に立った一枚だ。